今回は釣った天然真鯛を使って刺身用に柵取りまでの捌き方を紹介します。

目次

真鯛の代表的な料理といえば?

日本において高級魚といえば,お祝いの場やありがたい席で出てくる代表的な魚といえば真鯛ですね。

そんな場に立派な真鯛が出てきたら嬉しいものです。

そして,新鮮な真鯛を使って真っ先に思い浮かべる料理といえば,もちろんお刺身ですよね。

あっさりとした味わいの中にも,脂の旨味と甘さが口の中で広がり,古くから真鯛は親しまれてきました。

他にも昆布締めや塩焼き,鯛めし,味噌汁,アラ汁等の和食や,カルパッチョやムニエル等の洋食にも変身する,癖のない味のこの魚は苦手とする人が少ないかと思います。

ただ,真鯛の捌き方を知らなくてはせっかくの美味しい魚が活かせませんよね。

ということで今回は,簡単に出来る真鯛の捌き方を分かりやすく紹介します。

魚の捌き方

魚の捌き方には大きく分けて3つのステップがあります。

- 鱗と内臓を取り除く

- 三枚おろし

- 柵取り

柵取りまですると,非常に綺麗な状態で食べることが出来ますが,1匹あたりに使う時間は長くなりますし,全ての料理において柵取りをする必要はありません。

主に魚料理は生食用か加熱用かの違いで捌き方が違ってきますので,料理にあった調理方法を選んで下さい。

今回は刺身編として柵取りまでの全ての行程を紹介しますね。

真鯛の簡単な捌き方

鱗を落とす

まずは,真鯛を軽く水洗いし,綺麗なフキンで水気を拭き取り,鱗を落としていきます。

鱗を落とすときは,専用のうろこ取りを使うと安全で早く出来ます。

私は以下のうろこ取りを使用しています。

持っていなければ,包丁で代用することが出来ますので,心配しないで下さいね。

鱗を綺麗に取り除いたら調理に移ります。

エラと内蔵を取り除く

まずは,エラ蓋から包丁を入れてカマを外します。

次に魚の肛門からカマに向かって包丁を入れるとお腹が開きます。

エラと内蔵を一緒に取り出し,綺麗に水で洗い流せば完成です。

内蔵が気持ち悪いと思う人がいるかもしれませんので,写真では説明しません。

この行程は簡単ですので,慣れてしまえば2~3分もあれば終わります。

三枚おろし

お頭やカマを使った料理の場合は,お頭付きの捌き方からの続きから行いますが,使わない場合は最初に頭とカマを落としてから内蔵を取り除きます。

今回は,上の続きからの捌き方を紹介します。

まずは,胸ビレのうしろから腹ビレのうしろにかけて斜めに包丁を入れます。

反対側も同じように切れ目を入れます。

あとは背骨を勢いよく叩き頭を落とします。

落とした頭とカマは,焼き物や汁物にすると余すことなく真鯛を味わうことが出来ますよ。

次に,腹側から尻尾の手前まで角度をつけて浅く包丁を入れて道を作っておき,包丁を寝かせて2度目で背骨まで包丁を入れます。

上手く背骨まで包丁が到達すると,カリカリっという骨があたる音が聞こえますよ。

ここでしっかりと背骨まで到達していないと,骨に身が残りやすいので丁寧に捌いて下さい。

反対側も同じように切れ目を入れていきます。

両側から切れ目を入れると,背骨と尻尾で繋がった状態になりますので,身を背骨から剥がすイメージで尻尾付近から尻尾に向けて一度包丁で通して下さい。

今度は逆向きで尻尾を持ちながら包丁を手前に引くと,あばら骨のあたりで止まりますので,勢いよく骨を身から剥がして下さい。

ここはちょっと力が必要ですが,勢い余って怪我をしないよう注意して下さいね。

綺麗に出来たら,尻尾付近に包丁を入れて,背骨から切り取ります。

残りの半身も同様の工程で完成ですが,こちらの方が若干難易度が高いです。

これで三枚おろしの完成です。

身がついた背骨は汁物に入れるといい出汁が取れますよ。

ここまでの行程は,慣れてしまえば1匹あたり5分もあれば終わります。

これらの作業には真鯛の硬い骨が切れる包丁が必要ですので,なるべく切れ味の良い出刃包丁を用意しましょう。

手頃な価格でオススメの出刃包丁はこちら

柵取り

さて,最後は柵取りです。

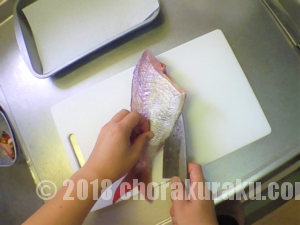

まずは半身から腹骨を外す腹スキという作業をしていきます。

一度腹の少し上側に切れ目を入れて道を作ります。

その際,腹骨と中骨が繋がっている部分を切っておくことが重要です。

あとは腹骨のすぐ下側を骨に沿って包丁を入れていきましょう。

腹スキは意外とコツがいる箇所だと思いますが,失敗しても途中からやり直しがきくので,安心してチャレンジして下さい。

出来るとこんな感じで綺麗な身が出来ます。

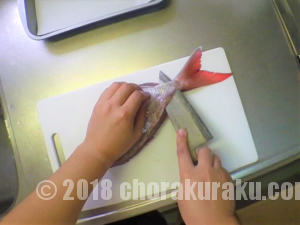

次に皮引きをします。

真鯛の尻尾側から3cmくらいのところで包丁を入れ,皮の下に包丁のしのぎ部分を当てます。

皮を引っ張りながら,包丁をまな板に沿うように押し当てながら上下します。

尻尾から身の半分までと腹部分の先までの間に包丁の角度を変える箇所がありますので気をつけて下さい。

そのままの角度で皮引きをしていくと,腹部分の皮に身が残ってしまいます。

なるべく皮を薄くすると脂がのった白い部分が残り,皮下脂肪の旨味を堪能出来るので,ここが腕の見せどころです。

これで皮引きの完成です。

次に中骨を取り除きます。

真ん中にある中骨を避けて腹側の下身へ包丁を入れて皮ごと切り取ります。

次に中骨の上側にも包丁を入れて,中骨と上身を切り分けます。

なるべく中骨についた身を少なくすることで刺身の取れる量が増えますよ。

この行程はかなり技術が必要ですので,慣れていても5~15分は必要です。

こうすることで,刺身やしゃぶしゃぶ,昆布締めに使用出来ます。釣りたての真鯛の身はこの状態でラップをして冷蔵庫に保管すれば,3~5日は刺身で堪能出来ると思います。

これらの作業には体高の大きい真鯛を捌くために長くて切れる包丁が必要ですので,なるべく切れ味の良い刺身包丁を用意しましょう。

手頃な価格でオススメの刺身包丁はこちら

使用後は包丁の手入れ

最後に,魚を捌き終わり包丁を使い終わった後は丁寧に洗って乾燥させましょう。

また,定期的にメンテナンスすることで切れ味を持続させておくと包丁は長持ちしますよ。

包丁研ぎの魅力とメンテナンスに欠かせない砥石の選び方を解説していますので是非ご覧下さい。

包丁の手入れに欠かせないオススメの砥石はこちら

まとめ

- 真鯛の捌き方を覚えよう

- 刺身用として保存するなら柵取りがオススメ

- 使用後は包丁の手入れをしよう

いかがでしたか?

写真を見ながら練習して,上手く真鯛が捌けるように頑張って練習して下さい。

コメントを残す